Une exposition du FRAC Centre-Val de Loire à Orléans

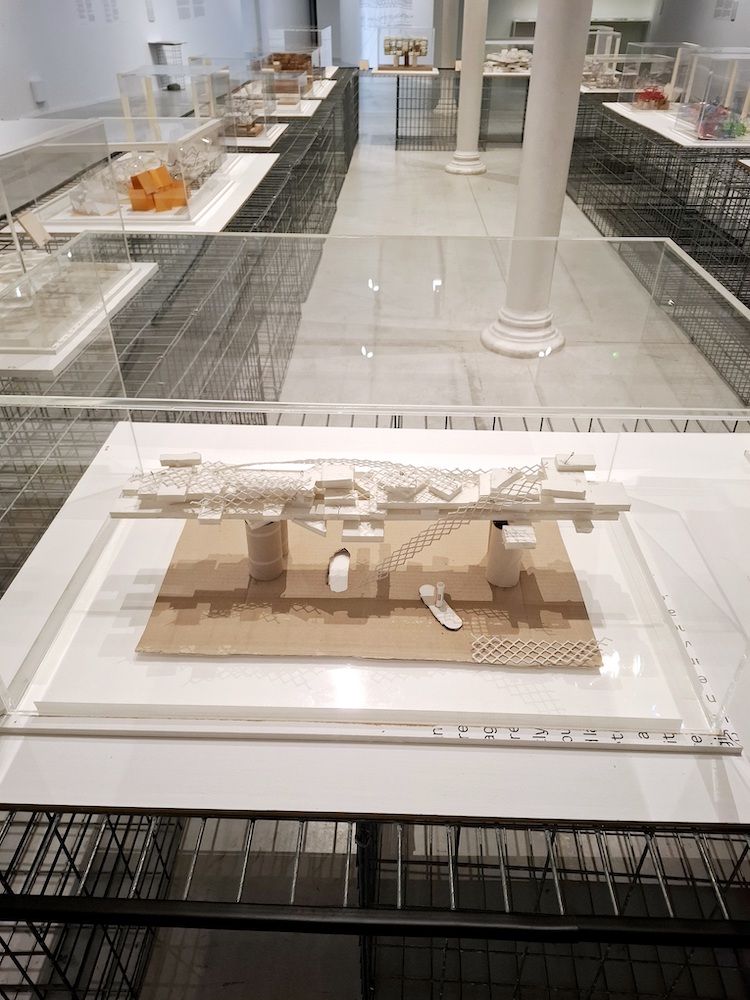

En intitulant l’exposition Yona Friedman au FRAC Centre-Val de Loire « Des villes pour vivre » ses responsables insistent sur le caractère novateur et démocratique de sa pratique d’architecte artiste. Présentée sur deux niveaux du bâtiment des Subsistances elle illustre sa méthode novatrice au rez-de-chaussée à l’aide de nombreuses maquettes beaucoup de documents de différentes natures qui ont fait qu’on a pu le qualifier « d’architecte de papier ». Au second niveau une installation prouve le caractère novateur de son radical « Musée sans bâtiment ».

Yona Friedman est né en 1923 à Budapest en Hongrie, dans une famille juive laïque. Il commence ses études à l’institut de technologie de la ville en 1943 et les poursuit en 1945 à Haïfa. Ses premières réalisations sont faites elles aussi en Israël entre 1949 et 1957.Il s’installe ensuite à Paris en 1957 où il est naturalisé français en 1966. Il y décède en 2020.

Cette exposition organisée par la nouvelle directrice Christelle Kirchstetter s’appuie sur la collection du FRAC et sur des œuvres du fonds de dotation Denise et Yona Friedman créé en 2019. En présentant plus de 70 objets il s’agit selon le vœu de l’artiste de développer la capacité de chacun à mieux habiter le monde en croyant à ses « utopies réalisables ».

En replaçant l’habitant au centre de la ville il parie sur une forme urbaine démocratique qu’il développe grâce à sa méthode de l’autoplanification pour donner à chaque citoyen de quoi concevoir son habitat. Par ailleurs il lui incombe de participer à la gestion collective des ressources en eau , énergie, alimentation mais aussi culture. Pour cela il faut changer les dimensions globales de la cité , d’où sa proposition d’organiser des « villages urbains » en tant qu’unités autonomes.

Dès l’après-guerre il a l’intuition qu’il est important de développer une « ville écologique » où sont privilégiées la récupération, la modularité et l’adaptation permanente. Pour rendre cela possible il prône l’emploi de matériaux de récupération, la conception de système de recyclage, ce qui était très en avance sur son époque.

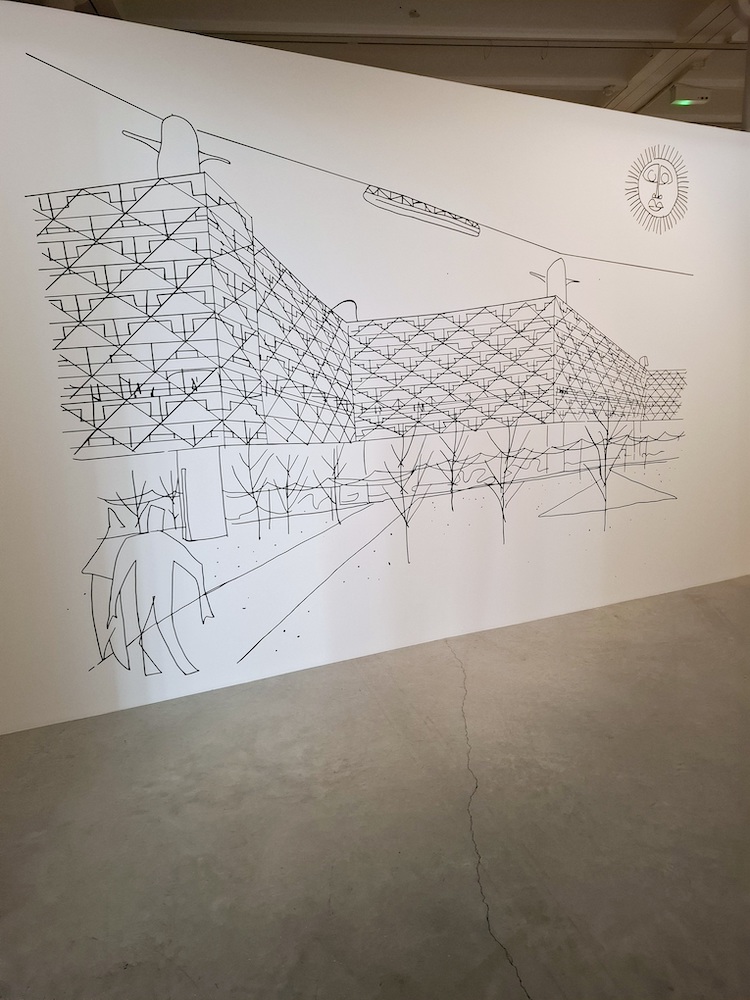

Son action se situe à la croisée de l’urbanisme, de l’art et de la sociologie, il défend ainsi son principe d’une « architecture mobile » qui s’incarne dans ses « villes spatiales » qu’il théorise à partir de 1959. Cette vaste structure montée sur pilotis accueille des modules amovibles qui peuvent être adaptés aux besoins des habitants. Une autre forme plus vaste en est la « ville continent », jouant aussi sur la libération de sols pour autoriser d’autres formes de créations culturelles, notamment.

Pratiquement elles se matérialisent d’abord dans des maquettes faites de matériaux quotidiens recyclés, il utilise principalement papier, carton, polystyrène et plastique. En lien à l’histoire du médium il réalise aussi des structures « Merz » en hommage aux productions Merzbau de Kurt Schwitters évoluant à partir de la réutilisation de différents déchets. Ses photomontages fonctionnent également par réemploi de documents et images.

À côté de ces formes traditionnelles dès la fin des années 1960 il imagine un programme informatique le « Flatwriter » qu’il présente comme une « machine à choisir » pour contribuer à la composition d’un logement en réponse aux besoins individualisés de chaque locataire. Ce programme sera développé ensuite lors de son séjour aux États-Unis lors de sa collaboration avec l’Architecture Machine Group (AMG) du Massachusetts Institute of Technology.

Son évolution est sensible dans sa bibliographie où l’on trouve notamment « L’Architecture mobile « en 1958, « Une utopie réalisée » en 1975 , « L’Architecture de survie » en 1978 et « Villes Imaginaires »en 2016.

La dimension culturelle de son œuvre est incarnée par l’installation du second étage qui montre une conception très ouverte de la culture, encore une fois à l’initiative de chacun, conception qu’il a développée dès la Cité des droits culturels de 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cela a donné lieu à une première réalisation le « Musée des Graffiti (2006-2009) qui participe des « Musées sans bâtiment ». Il le définit dans son essai « L’Architecture de survie » comme : « un musée éphémère, sans toit ni mur, créé pour tous et par tous. »Cette structure légère est facilement investie par les habitants dont ils sont les co-créateurs, les programmateurs et les premiers spectateurs.