FATA MORGANA – Souvenirs de l’Invisible

08/10/2025 - 04/01/2026

Exposition conçue par Massimiliano Gioni et l’équipe de la Fondation Trussardi au Palazzo Morando, via Sant’Andréa, Milan, Italie

Le Palazzo Morando, édifice historique légué par la comtesse Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini (1876-1945) à la ville de Milan, ainsi que sa bibliothèque documentant spiritisme, hermétisme, alchimie, théosophie et occultisme, accueille comme en son hommage une exposition consacrée au phénomène spirite répandu en Europe à la fin du XIXe siècle, dont témoignent des photographies de séances spirites en provenance du musée Lombroso de Turin, ainsi que ses répercussions dans le Surréalisme et jusque dans des œuvres contemporaines.

Photograph, new print Printed by Pierre Gassmann 17 x 22 cm Collezione privata Courtesy Gió Marconi, Milan SIAE 2025

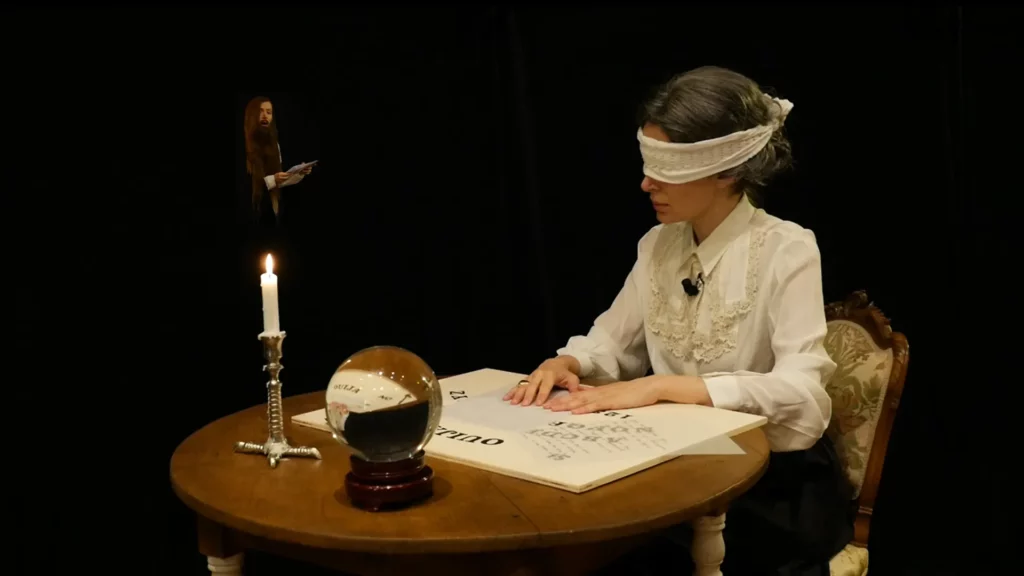

Un précieux livre-catalogue compile des recherches approfondissant un phénomène qui reste méconnu du monde de l’art dans la mesure où un grand nombre d’œuvres spirites sont assimilées à l’Art Brut sans que la spécificité de cette forme culturelle soit reconnue pour ce qu’elle est : une exploration de l’Invisible et de l’au-delà. Au début de l’exposition, une vidéo de Chiara Fumai de 2011, Le Livre des esprits du Mal, représente la célèbre médium italienne Eusapia Palladino (1854-1918) – première médium qu’examinèrent d’éminents savants subjugués par un tel phénomène comme Pierre et Marie Curie.

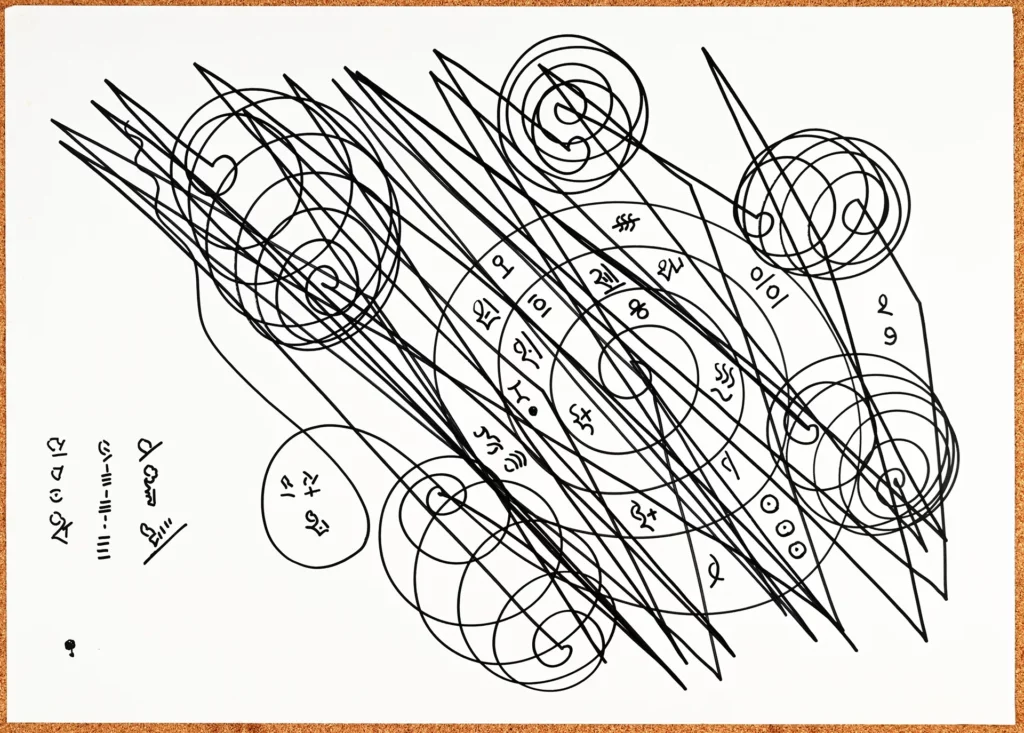

Exhibition copy Pennarello su carta 46.5 x 65 cm

Elmar R. Gruber Collection of Mediumistic Art

Single channel video color, sound Duration: 26 min 24 sec video still Courtesy Archivio Chiara Fumai

Les manifestations qu’elle produisait, télékinésie ou déplacements de tables et d’objets, lévitation, mise en action d’instruments de musique, matérialisation de mains et de visages, firent sa renommée dans toute l’Europe. Le spiritisme a été condamné par l’Église parce qu’il voulait communiquer avec les esprits et en particulier avec ceux des morts, ce que rappelle un dessin de Victor Hugo qui le pratiquait. Bien d’autres médium et spirites se produisirent au tournant du siècle comme Linda Gazzera ou la polonaise Stanislawa Popielska…

Ce climat était propice à l’affabulation comme à l’émergence de nouvelles formes de croyance. À la génération suivante, le spiritisme a vivement intrigué les surréalistes, eux aussi curieux de pénétrer dans une réalité alternative : leurs réunions reprenaient les codes et les formules spirites pour tenter de produire à leur tour des messages automatiques. Les dessins colorés d’architectures complexes d’Augustin Lesage et ceux de Fleury-Joseph Crépin qu’il nommait des Tableaux merveilleux et a accumulés dans les années 40 pour que la paix revienne ont séduit les surréalistes. C’est l’idée même d’une autonomie de l’art qui disparaît avec ce que André Breton cherchera plus tard à définir, dans son livre publié tardivement en 1957, comme relevant de L’Art Magique.

Fééries et enchantements

L’exposition Fata Morgana reprend l’intitulé de son poème écrit à Marseille alors qu’il s’apprêtait à partir de France en 1940 pour fuir la guerre, une évocation énigmatique des pouvoirs de la fée Morgane. Il est rare qu’un texte poétique serve de manifeste à une exposition. L’invention d’un nouvel art poétique apparaît dans les collages de Max Ernst, dans les objets-poèmes de Man Ray, dont son Hommage à Lautréamont de 1920, ou dans l’expérimentation de drogues par Henri Michaux qui a dessiné ses hallucinations. Les artistes préfèrent le rêve à la réalité, l’irrationnel à la platitude pragmatique d’une raison trop commune. Les spirites sont érigés en modèles parce que ce sont des visionnaires, des voyageurs immobiles qui échappent à l’ici-maintenant et à leurs corps : les notes relatant les voyages de Helen Smith en Inde et sur la planète Mars – dont elle représente des « paysages ultramartiens » et décrit la langue – en témoignent.

L’art peut venir se ressourcer à ces pratiques pour mettre en acte l’imagination dans des dessins, des collages et dans l’art du montage cinématographique. Plusieurs vidéos se succèdent : La Coquille et le clergyman de Germaine Dulac (1928), film muet avec un scénario et la voix off d’Antonin Artaud, le film psychédélique « new age » Inauguration du dôme du plaisir de Kenneth Anger (1954), l’inquiétante étrangeté des images de Diego Marcon (La Gola, 2024). Une vidéo aux images modifiées par l’IA esquisse une métamorphose, une transmutation (auto)érotique : dans Leda was a Swann Marianna Simmet (2025) revisite le mythe antique de Léda ravie par Zeus. Le pouvoir des images est renforcé par leur mouvement qui scande une temporalité heurtée, par leur choc.

Explorations ou inventions ?

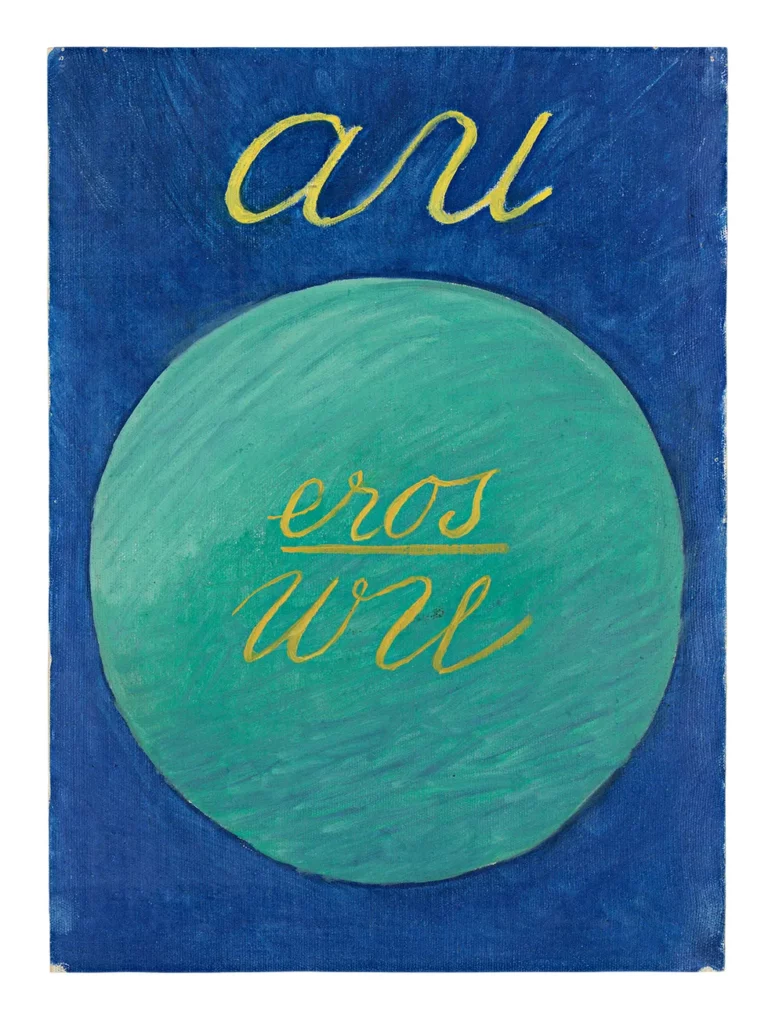

Tel un sismographe, l’art enregistre des craintes ou des ravissements éblouis. On a réduit ces formes artistiques aux expressions automatiques de l’inconscient psychique freudien en occultant les croyances spirites souvent explicites de leurs auteurs par mépris ou méconnaissance de leurs pouvoirs visionnaires. Sans prendre parti pour ou contre, toutes ces apparitions sont présentées pour interroger notre conception de l’art. Quelques œuvres brutes reconnues (A. Wolfli, A. Corbaz…) prennent cependant place dans une sélection qui fait la part belle aux spirites. Les visions théosophiques d’Annie Bessant, les floraisons de Wilhelmine Assmann, Georgiana Houghton, Anna Hackel, Anna Zemánková et d’autres, les intrigants dessins d’un Chaos primordial tracés sous l’influence de son guide spirituel par Hilma af Klint, les abstractions géométriques dont le formalisme capte et dirige des forces selon Emma Kuntz, les mandalas colorés d’Emma Jung, épouse de Carl, sont autant de manières de nous rendre visible l’invisible. Cette fonction essentielle de l’art tournant le dos à une approche conceptuelle séduit bien des artistes contemporains. Une nouvelle histoire de l’art se dessine alors.

Oil on canvas 53 x 37 cm HaK017

By courtesy of the Hilma af Klint Foundation

Photo: The Moderna Museet, Stockholm, Sweden

Un vitalisme érotique

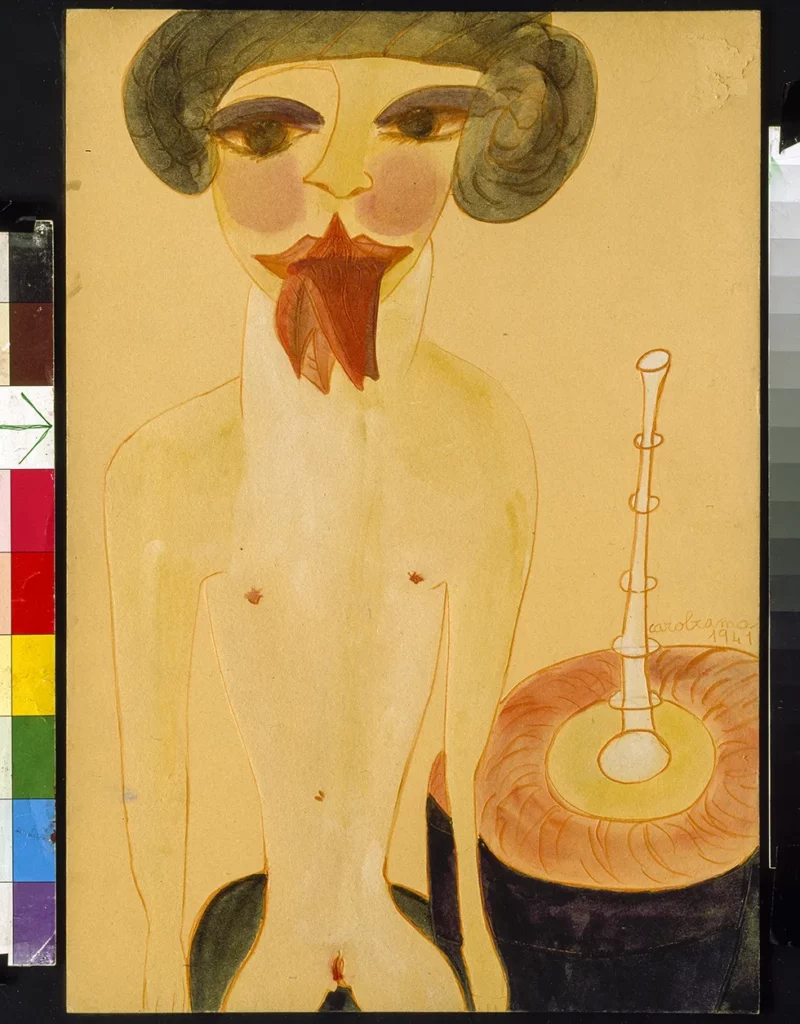

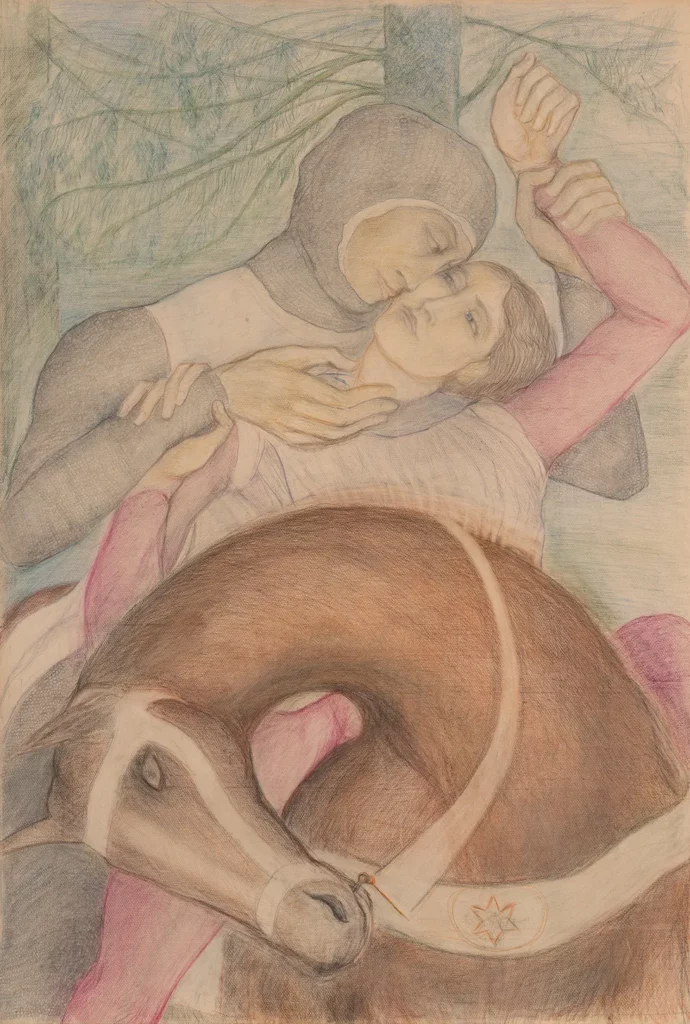

Attention : ce n’est pas parce qu’elles auraient une dimension spirituelle que ces productions plastiques feraient abstraction du plaisir charnel. D’ailleurs, l’extase mystique est-elle si éloignée d’une jouissance physique ? Un érotisme s’impose partout, d’une manière parfois latente et diffuse dans la sensualité allusive des expansions florales, mais souvent manifeste, comme chez l’italienne Carol Rama ou dans les scènes illustratives que dessinait l’écrivain Pierre Klossowski.

Acquerello su carta 48 x 33 cm

Collezione privata © Archivio Carol Rama, Torino

Matita e pastello su carta 110 x 75 cm Collezione Bilinelli, Milano

Des pulsions libidinales caractérisées oscillent entre Éros et Thanatos : corps morcelé de Guglielmo Castelli, blasons dédiés par Judy Chicago à ses inspiratrices, etc. Unica Zürn a réagi à la mort de Kennedy en 1964 par un dessin à l’encre de Chine entremêlé de ses poèmes. Gosha Macuga montre l’extase de Madame Blavatsky (fondatrice de la théosophie) en lévitation dans une installation de 2007.

Corps et esprits interfèrent et s’échangent dans les modes de présentation des corps : l’envoûtement de photographies noir et blanc, souvenirs physiques d’êtres disparus, les étranges portraits dessinés par Madame Favre au XIXe siècle, les sculptures contemporaines de Kiki Smith et de Chiara Camoni apparaissent comme s’il s’agissait de manifestations de pouvoirs invisibles.

Dans son ensemble, l’exposition nous emporte au-delà d’un parcours sensible vers un arrière-monde suprasensible qui fait pénétrer comme par effraction dans les rêves d’autres rêveurs éveillés.