Les Rencontres de la photographie à Arles, édition 2025

Du 7 juillet au 5 octobre 2025

Plus d'infos sur les différentes expositions sur le site des Rencontres

Pour cette 56e édition, Christophe Wiesner, directeur des Rencontres d’Arles, propose l’idée « d’images indociles célébrant la diversité des cultures, des genres et des origines. » Quelques œuvres singulières, deux expositions historiques, deux autres issues de la saison brésilienne en France, des approches singulières du corps, deux situations de guerre et leur médiatisation et tout un ensemble sur la famille à travers les figures paternelles constituent un programme riche et varié.

Parmi les approches les plus personnelles, on doit saluer la dernière exposition à l’Abbaye de Montmajour de Stéphane Couturier. Il fusionne des vues de la villa d’Eileen Gray au style dépouillé créé à Hyères en 1920 et les peintures que Le Corbusier y a installées sans l’accord de l’architecte dix ans après. Leur réconciliation plastique donne lieu à des images très construites aux couleurs somptueuses, une relecture critique de l’architecture fort convaincante.

Todd Hido nous introduit à ses « Présages d’une lueur intérieure ». La force de ses images hautes en couleur est de repousser les limites d’une approche quasi tactile du paysage sans jamais tomber dans les vulgarités du kitsch. En opposition des portraits féminins sont structurés par des ombres qui dynamisent les profils et les subliment.

La partie historique du programme est dominée par le dialogue entre l’américain dont Virginie Chardin commissarise « Le monde de Louis Stettner » et l’italienne Letizia Battaglia qui nous affirme « J’ai toujours cherché la vie » dans un ensemble organisé par Walter Guadagnini.

Acteur de la photographie directe telle qu’il en a reçu l’enseignement à la Photo League, Stettner s’engage socialement, comme ses contemporaines Lisette Modell ou Berenice Abbott. Il s’installe après la guerre en France où il poursuit une œuvre humaniste fort sensible.

Letizia Battaglia (1935-2022), à la direction du service photo du quotidien palermitain « l’Ora » a illustré les méfaits de la mafia en Sicile, aidant au combat contre la Cosa nostra. À la fin de sa vie, elle a modifié sa pratique avec des photos en quête d’espoir incarné par des corps de femmes en liberté dans la nature.

Deux propositions du in et une autre du off s’appuient sur un corps désirant revendiquant son propre champ d’action identitaire. Lila Neutre, née en 1989, a obtenu la première le doctorat de recherche et création de l’ENSP avec « Danse sur les cendres (Faire feu) », elle défend les pratiques du twerk et du voguing issues des communautés queers comme outils de résistance et d’émancipation. Ses portraits de performers s’accompagnent de textes censés donner des rythmes à des danses extrêmes et d’objets photo qui les sacralisent.

Agnès Geoffray poursuit sa quête des déséquilibres corporels et sensoriels. En revendiquant avec des documents d’époque pour de jeunes filles placées en institution judiciaire au XIXe siècle les actions « Elles obliquent, Elles obstinnent, Elles tempêtent », l’artiste actualise avec ses complices performeuses les refus de l’autorité machiste.

Dans le Off, Corinne Dumas réinvite Antoine d’Agata pour une exposition qui fait suite à la publication par son « Atelier Cinq » des figures révoltées de Dead End (voir l’article de Yannick Vigouroux.)

La famille est l’un des sujets privilégiés de la photographie amateur et vernaculaire. L’une des réussites de cette édition est L’éloge de la photographie anonyme mise en valeur de la coction Marion et Philippe Jacquer, résultante de la donation à la fondation Antoine de Galbert au Musée de Grenoble. Approches techniques et thématiques sont complétées par des ensembles où s’illustrent des personnages attachants bien qu’anonymes. Une vision singulière échappe à la nostalgie grâce à l’humour.

Le souvenir de la mère, “Alma”, s’incarne dans les objets et tissus qu’elle a portés, Keisha Scarville les performe en autoportraits à diverses occasions et dans divers décors faisant célébration mémorielle.

Pour qui, comme moi, avait été bouleversé par la force dramatique de l’installation Sœurs, saintes et sibylles de Nan Goldin en 2004 à la Chapelle de la Salpétrière une attente semblable était fondée sur Le syndrome de Stendhal pour lequel l’artiste est lauréate du prix Women in Motion, Kering. L’exercice d’illustration de grandes œuvres picturales ou sculptées de l’art classique, baroque et de la Renaissance est certes réussi, mais bien trop fondée sur des mimétismes formels pour avoir la puissance fictionnelle de l’œuvre ancienne. À son engagement féministe de l’époque succède ici la volonté de se montrer une photographe comme tout le monde, qui cliche ses amies certes célèbres et dans l’intimité, mais aussi ses chats !

Deux attitudes quasiment opposées président aux deux évocations féminines de la figure paternelle. L’artiste russo-américaine née en 1989, Diana Markosian, d’origine arménienne, choisit une approche sensuelle et émotive. Séparée de son père du fait du départ de sa mère aux USA suite à l’effondrement de l’Union soviétique, elle mêle documents, vidéo et images vernaculaires pour rendre sensible une quête de 15 ans. Camille Lévêque a choisi une approche critique et humoristique dans À la recherche du Père. Depuis dix ans elle collectionne objets liés à cette relation ambivalente et images intimes pour mettre à distance sa propre histoire en la tenant en respect par une ironie exploitant toutes sortes d’images et de gadgets.

Pour l’année du Brésil en France, deux générations sont réunies par le commissaire Thyago Nogueira, celle de Claudia Andujar née en 1931 et les contemporains réunis sous l’oxymore “Futurs ancestraux”. Deux aspects distincts coexistent dans l’œuvre de la première, des séries documentaires en noir et blanc et des commandes pratiquées en couleurs pour des fictions où l’objet est mis en valeur. Elle a exercé comme photojournaliste célèbre pour son soutien au peuple Yanomani. Après la mort de son père en camp de concentration, elle part pour New York où elle poursuit des études de sciences humaines. En 1955 elle rejoint sa mère au Brésil et s’installe à Sao Paulo. L’exposition montre à la fois ses reportages engagés et des œuvres personnelles liées à des commandes qu’elle développe en positif et négatif couleurs souvent flashy.

La scène brésilienne contemporaine ici représentée manifeste un engagement humain qui interroge l’histoire officielle et célèbre les diverses identités afro-brésiliennes, indigènes et LGBTQIA+. Leurs moyens plastiques sont divers et novateurs autour de l’image multiple en collages et séquences visuelles. Plusieurs personnalités féminines se détachent, dont Gê Viana, Venura Profana ou Mayara Ferrao chacune développant des formes d’images complexes qui structurent archives et portraits actuels. Igi Lolà Ayedun joue de la symétrie pour suggérer des relations intraféminines différentes. Les rapports identitaires à l’Histoire du pays et de ses communautés sont ainsi repensés plastiquement.

Les conflits contemporains sont évoqués là aussi avec deux approches diverses. Patrick Wack rend compte de façon documentaire avec une visée documentaire d’auteur des bouleversements de la région d’Azov en Ukraine. La Luxembourgeoise Carine Crecké utilise quant à elle les ressources de Google maps témoignant en 2018 des conflits dans la banlieue de Damas. Elle consigne dans son enquête numérique vidéographique des exactions de Bachar el-Assad.

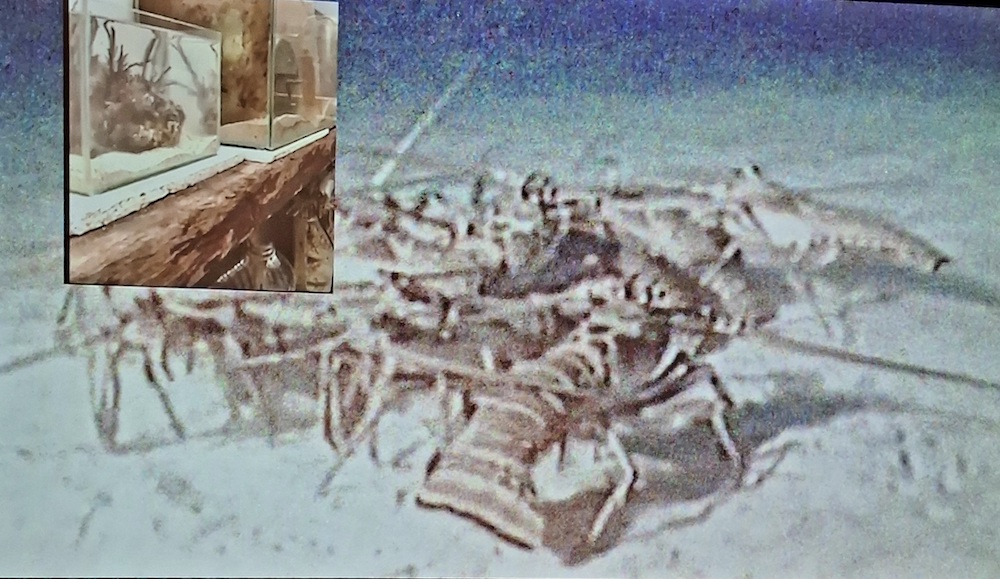

Depuis l’installation de l’ENSP dans ses nouveaux locaux face à la fondation Luma nous assistons pour la première fois à une exposition collective d’une vraie réussite. Sous la direction de Jean-Yves Jouannais, un groupe d’étudiants a travaillé sur une fiction documentaire dans une uchronie imaginant « une guerre de la langouste » entre la France et le Brésil. Elle prolonge avec intelligence et humour la publication par le critique de son Encyclopédie des guerres : obsession, fabulation, enquête.

L’ensemble des expositions est visible jusqu’au 5 octobre 2025.