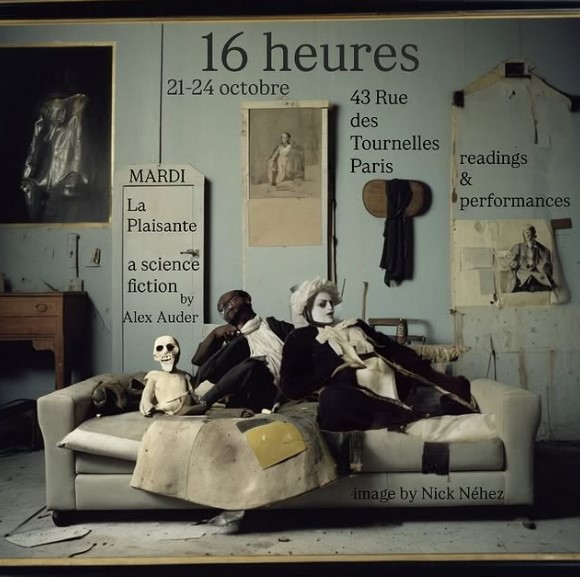

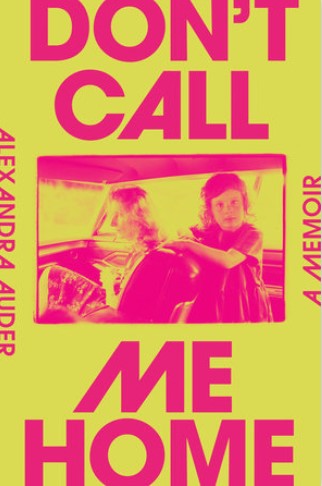

Alexandra Auder est actrice, autrice. Il y a deux ans, elle a publié Don’t Call Me Home, évoquant son enfance au Chelsea Hotel. Pendant Art Basel Paris, Alexandra Auder, le mardi 21 octobre, à 16h au 43 rue des Tourelles donnera une lecture de son travail en cours intitulé : La plaisante.

Alexandra Auder, La plaisante, lecture mardi 21 octobre, à 16h, au 43 rue des Tourelles, à Paris.

— FA : Don’t Call Me Home est le récit de votre enfance, où l’on retrouve de nombreuses figures qui ont façonné la contre-culture new-yorkaise, en particulier vos parents, Viva et Michel Auder. Contrairement aux regards extérieurs qui rêvent cette période, vous, vous l’avez vécue. Et en même temps, dès votre naissance votre vie est marquée par la représentation, la création, la fiction. Comment dans ce livre, avez-vous trouvé votre voix entre la critique, l’hommage et le désir de vous émanciper ?

— AA : Ça a été dur ! J’ai rédigé de nombreuses versions (avec de nombreux échecs) pour essayer de retranscrire sur le papier ce que j’avais en tête. Dans l’une de ces versions, j’avais ajouté des fragments d’histoire objective sur certains des personnages mentionnés, y compris mes parents. Mais j’ai finalement décidé que ça ne fonctionnait pas du tout : ça interrompait le flux du récit, ça semblait froid et journalistique. J’ai donc décidé de laisser le lecteur découvrir par lui-même, s’il le souhaitait, qui étaient certaines personnes dans le contexte de la scène artistique de l’époque. Une fois cette décision prise, j’ai pu établir une sorte d’intimité avec le lecteur. Par exemple, je n’appelle ma belle-mère que « Cindy » dans le livre, et je ne dis jamais qu’il s’agit de Cindy Sherman. Mais ce n’était pas parce que j’essayais de cacher qui elle était, mais plutôt parce que c’était ainsi que « Alex », l’adolescente, l’appelait. « Alex » ne la considérait pas comme la « Cindy Sherman » que nous connaissons tous aujourd’hui. De cette façon, j’ai essayé de rester fidèle à qui j’étais à l’époque où l’histoire se déroulait.

— FA : Dans un entretien accordé à Kaia Gerber Lawrence, dans une perspective féministe, vous affirmez l’importance de décrire des liens complexes entre les femmes et notamment la violence. Comment cela vous a-t-il permis d’écrire sur votre mère ?

— AA : Écrire sur ma mère a en fait été la partie la plus facile de la rédaction de ce livre. C’est un personnage tellement riche et hilarant, que j’aimais profondément et avec lequel j’étais profondément liée, alors elle s’est presque déversée hors de moi sur la page. Et oui, alors que j’écrivais sur notre relation et que je la décrivais aussi fidèlement que possible à l’époque, la rage et la violence ont également émergé. Je pense que les femmes éprouvent autant de rage que les hommes, mais elle se manifeste de manières très différentes.

— FA : Vous animez un atelier d’écriture, où vous déployez votre paysage intime de l’histoire de la littérature. Y a-t-il des textes en particulier qui vous ont inspiré pour Don’t Call Me Home ? Et maintenant pour la création de La plaisante ? Comment vous est venu ce titre en français et de quoi s’agit-il ?

— AA : Oh oui, tellement, en fait. C’est énorme, parce que j’ai commencé à écrire Don’t Call Me Home quand j’avais une vingtaine d’années et que j’ai rédigé la version finale à cinquante ans (!), donc au fil du temps, j’ai été inspirée par tellement de livres. Je dirais que la première version (celle des années 90) était en dialogue avec Proust. La version suivante (celle des années 2000) s’inspirait de The Liar’s Club de Mary Karr, et j’ai emprunté la structure de ma dernière version (2020) à Priestdaddy de Patricia Lockwood. Donc, pour l’instant, le titre provisoire de mon livre en cours d’écriture est The Plaisante, mais je l’ai changé en « La Plaisante » pour l’événement à Paris. Je vais peut-être le garder ainsi. Une plaisante est une femme bouffonne. Il y avait une bouffonne célèbre au XVIe siècle qui s’appelait Mathurine de Vallois (Mathurine la Folle). Lorsque j’ai commencé à développer cette histoire, j’ai essayé de romancer ma vie de professeur particulier de yoga auprès de gens riches et célèbres de New York, mais je n’arrivais pas à avancer. Je trouvais cela ennuyeux et cliché. Dans la vraie vie, j’ai travaillé en étroite collaboration avec une femme particulièrement célèbre pendant plus de dix ans en tant que professeur particulier de yoga, et je me suis beaucoup liée avec sa famille. Comme souvent dans ce genre de situation, cela s’est mal terminé. Je me suis soudain rendu compte, après coup, que mon rôle était celui d’un bouffon de cour, ou d’un bouffon shakespearien. J’ai commencé à jouer avec ce thème jusqu’à ce que, sans m’en rendre compte, mon narrateur prétende être lié, par le biais de la physique quantique, à un bouffon médiéval de la cour de la reine française Isabeau de Bavière. L’histoire est en résumé une satire contemporaine, mais elle emprunte certaines formes médiévales et certains thèmes de science-fiction. J’espère que cela fonctionnera !

— FA : Vous donnez régulièrement des lectures, vous êtes actives sur les réseaux sociaux notamment par le biais de vidéos, aujourd’hui vous présentez La plaisante qui est un texte en cours, sous la forme d’une performance. Quels liens faites-vous entre l’écriture et le corps ?

— AA : Je pense que le fait de jouer fait partie de ma lignée (d’où le personnage du bouffon). Après tout, même ma naissance a été filmée ! Je vous divertissais donc déjà lorsque je sortais du canal vaginal. Cela dit, je veux que l’œuvre vive et respire sur la page. En d’autres termes, elle ne devrait pas avoir besoin d’être jouée pour être comprise. Mais j’aime vraiment jouer cette pièce en particulier sur scène, car j’ai beaucoup intégré la physicalité dans l’histoire jusqu’à présent. De plus, je pense que nous ressentons vraiment les choses lorsque nous lisons une histoire formidable et/ou tragique.

— FA : Votre lecture s’inscrit dans une proposition collective, que vous co-organisez avec l’artiste Marianne Vital. Ce salon littéraire s’intitule 16 heures, aussi, du 21 au 24 octobre, chaque jour à 16 heures, un auteur (Roddy Bottum, Michael Portnoy, Sinziana Rimelli, Whitney Mallett) dévoile sa proposition au sein de l’exposition de The Journal Gallery présentant des œuvres de Marianne Vitale, Carl Andre et Alan Vega. En réanimant l’esprit des salonnières, est-ce une manière pour vous de poser le geste littéraire comme quelque chose ayant attrait à l’esprit de groupe ?

— AA : Oui ! Vous l’avez parfaitement résumé. Et ma chère amie Marianne Vitale est la véritable force motrice derrière tout cela. Elle organise des salons depuis toujours, et elle a le talent, la motivation, la générosité et l’esprit d’aventure nécessaires pour concrétiser ses projets, ce qui est une chance pour nous. De plus, il y aura du champagne et des cigarettes ! Que demander de plus ?

Alexandra Auder, Don’t Call Me Home. Pinguin Random House, 2023