Danser avec les fous

Madeleine Abassade

Éditions Langage Pluriel

23 euros

ISBN 9 782 487 279 018

Les éditions Langage Pluriel publient dans leur collection Humain&Compagnie « Danser avec les fous. Expérience de l’art en milieu psychiatrique à l’Institut Marcel Rivière (1981-2015) ». Une telle initiative de Madeleine Abassade apparaît pionnière, commencée à l’époque où l’art-thérapie n’était pas encore institutionnalisée et où le care en art n’était pas encore à la mode. Danseuse, elle est chargée de la culture à l’Institut de la Verrière géré par la MGEN, établissement qui fut un temps réservé aux seuls enseignants avant de s’ouvrir à des patients du secteur. À partir de 1981, elle anime des ateliers de danse pour les personnes hospitalisées et le personnel soignant et organise la programmation du théâtre de l’établissement. Elle invite des artistes du spectacle vivant à venir travailler avec elle, ouvre l’ensemble de la programmation aux habitants des villes voisines et développe de nombreux partenariats avec des équipements culturels. Par l’action culturelle et artistique, avec le docteur Jean Garrabé et des infirmières, Il s’agissait de maintenir ouvertes les portes de l’institution sur la cité, de favoriser les liens entre l’en-dehors et l’en-dedans de la psychiatrie et de déstigmatiser les malades.

Madeleine Abassade revendique l’influence de François Tosquelles ayant illustré sa conception de la psychothérapie institutionnelle à Saint Alban, puis à la clinique de La Borde de Jean Oury. Elle narre d’abord ses difficultés à faire reconnaître son action par l’institution et trouvera les premiers encouragements auprès du docteur Jean Garrabé et en dansant avec des patients et des infirmières à La Borde. La reconnaissance officielle du ministère de la Culture sera marquée par la visite de Catherione Tasca à l’Institut en 2002 pour les Journées nationales de la Culture à l’hôpital.

L’autrice rappelle sa première invitation faite à un chanteur de flamenco Pepe de Cordoba et ses danseuses. Puis, dès 1983 c’est le cirque Zingaro avec Bartabas, Brigitte et leurs chevaux qui viennent y jouer et animer des actions avec soignés et soignants.

Sa propre formation chorégraphique sera aussi enrichie, après les danses du Maghreb, lors d’un séjour de 18 mois en Martinique où elle aborde les danses traditionnelles transmises par les esclaves, mais, pour les pratiques contemporaines, elle suit les cours de Françoise et Dominique Dupuy alors parisiens, avant leur installation en Provence. Chez eux elle rencontre José Montalvo. De 1986 à 1993, ils montent des ateliers chorégraphiques fondés sur de petites formes composées par Montalvo. Ils retrouvent ainsi les préceptes de la Judson Church et ceux d’Anna Halprin. Après d’autres compagnies, comme Montalvo Hervieux ou Black Blanc Beur, le lieu s’ouvre à d’autres pratiques en accueillant les poètes et performeurs du festival international de poésie Polyphonix de Jean-Jacques Lebel. De nombreux artistes seront ainsi accueillis en résidence de recherche et de création, dont le clown Ludor Citrick ou encore la compagnie de danse verticale Retouramont. Il ne s’agira en aucun cas des techniques d’art-thérapie, mais d’une politique culturelle par l’art pour la mise en commun de savoirs, de désenclaver la psychiatrie et de favoriser l’intégration des malades dans une société qui les stigmatise.

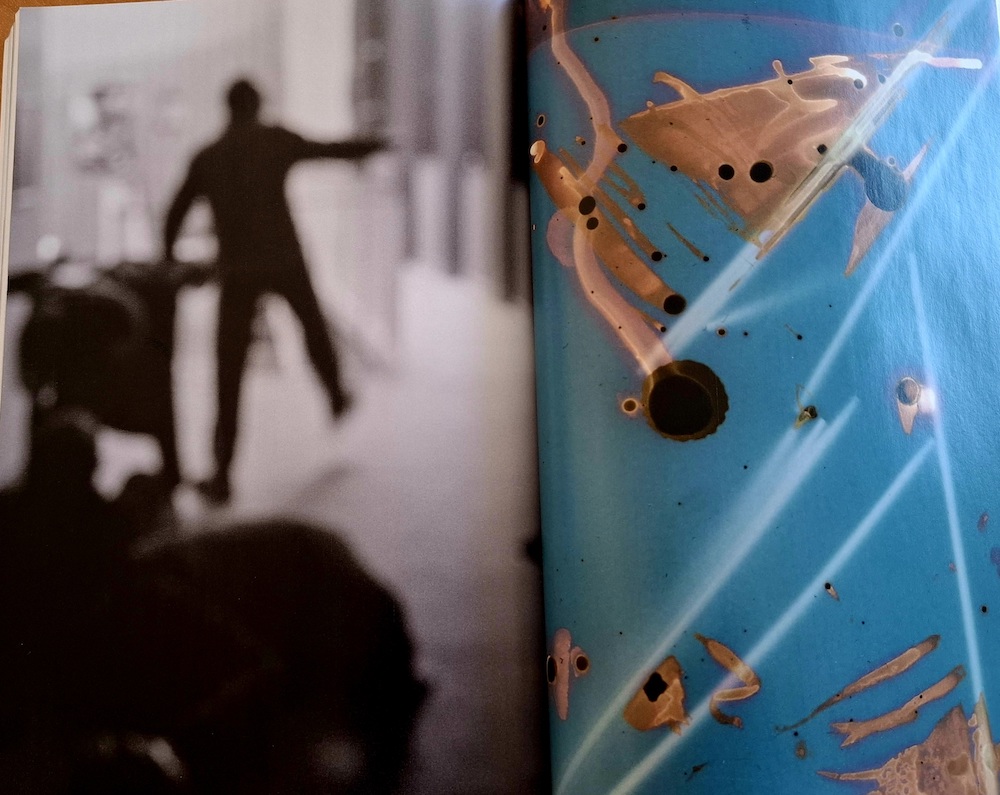

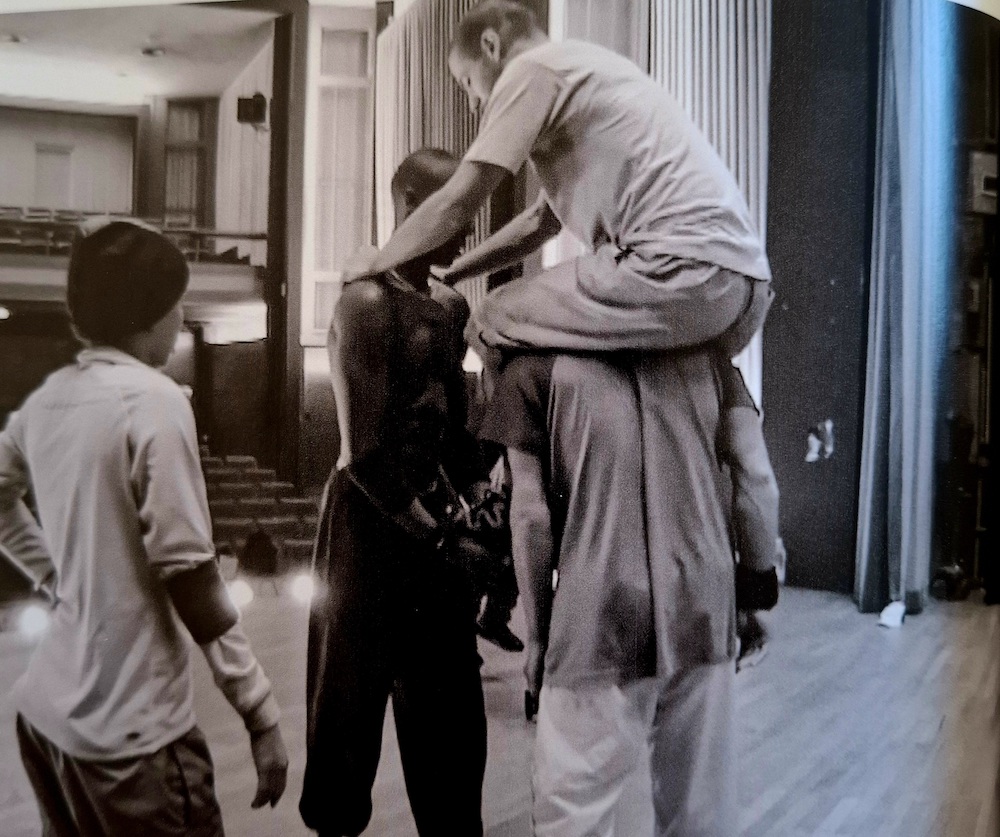

À partir de 2008, lors d’un partenariat européen sur l’art en Santé mentale qui durera six ans, le danseur Christophe Zaorski et le plasticien photographe Olivier Perrot mènent des ateliers au pavillon D3 avec Madeleine Abassade. O. Perrot, qui a été sensibilisé par ses parents éducateurs en psychiatrie, opère à la fois avec une caméra témoin et propose ses expérimentations en photogrammes. Ensemble ils diversifient aussi les lieux accueillant les scénographies fragiles, lieux de passage, couloir des chambres des patients ou théâtre ; là ils « dansent avec celles et ceux dont les corps sont marqués par des prises chroniques de neuroleptiques ou scénographient leur isolement dans par exemple « Qu’est-ce que tu fabriques quand tu es seul.e ? » Les doubles pages mêlant noir et blanc et couleurs accompagnent ces ateliers de création dynamisant les corps des performeurs et danseurs, soignants et soignés, sans distinction, avec des photogrammes plus abstraits. Avec les patients ils revendiquent d’avoir ainsi « réveillé le passé enfoui de l’humanité qui est en eux ».

Suivent différents témoignages de participants. La chorégraphe Christine Coudun, pour la première troupe de hip-hop française Black Blanc Beur, revient sur la genèse du solo d’Iffra Dia « Un pas dans la tête » réalisé à partir du service des adolescents non autorisés à sortir. L’évènement déclencheur de cette création est le suicide d’une jeune internée qui la veille dansait dans l’atelier : « l’art c’est l’endroit où l’humain va pouvoir exprimer sa souffrance et produire une catharsis » dira la chorégraphe au cours d’un long entretien.

Un autre photographe, Jean Christophe Bardot du Bar Floréal, ouvre son chapitre sur une dizaine de clichés couleurs, réalisés pendant deux ans avec des patients et des infirmières du pavillon A2, extraits de l’installation visuelle et sonore réalisée avec Sylvie Gasteau.

Dans cette volonté de mêler les différents acteurs de cette aventure, les témoignages d’infirmières rendent compte de leur relatif changement de statut et d’affectation pour le « théâtre gestuel qui utilise le corps pour raconter une histoire ».

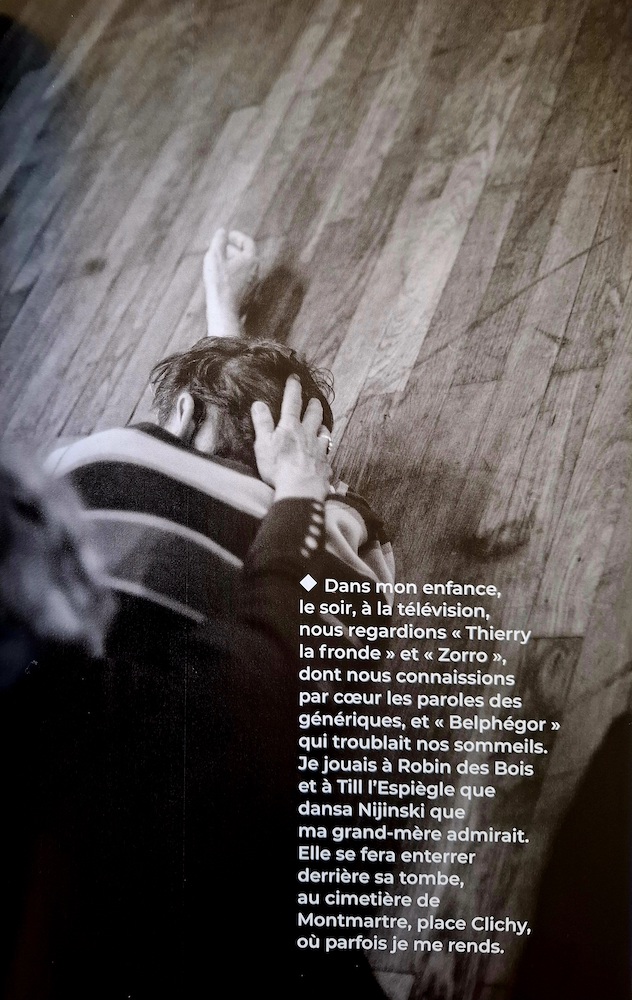

La conclusion pourrait revenir à Fabrice Levy-Hadida, marionnettiste, plasticien et scénographe définissant l’Institut Marcel Rivière comme lieu où « des artistes utilisent le fil fragile de leur créativité pour tirer sur les fils de l’humanité et construire ensemble ». Mais on peut revenir aussi sur les pages noir et blanc d’Olivier Perrot qui s’insèrent au récit deMadeleine Abassade. Il y intègre différentes expériences du sensible qui sont apparemment anonymes. En réalité, ce sont des souvenirs d’enfance de l’autrice qui l’ont traversée au cours de son écriture de Danser avec les fous, comme le précise l’éditeur Nicolas Roméas au début du livre. L’ensemble de l’ouvrage contribue à l’atmosphère collective de cette aventure singulière.