Perdre le nord

Carine Krecké

Palais books

ISBN : 978-2-493-123-10-7

38 euros

Acheter le livre en librairie

Le livre sur le site des éditions

Carine et Elisabeth Krecké sont sœurs jumelles. Ensemble elles ont produit différentes séries questionnant les usages de l’image technologique. Cet été, Carine pendant les Rencontres en Arles a signé seule « Perdre le nord » une fiction documentaire sur la guerre en Syrie vue au filtre des Google Maps au moment de la chute du président Bachar El Assad. Il pose avec acuité la question des formes actuelles du témoignage et de l’autorité d’une artiste à assumer la diffusion de ces témoignages. Un livre à l’esthétique fascinante pour un projet dramatiquement grave.

Pour ce travail mené depuis 2018 Carine a reçu le Luxembourg Photography Award qui se formalise par une programmation avec Letz’Arles et une exposition à la Chapelle de la Charité dans un commissariat de Kevin Muhlen. Les éditions Palais Books dirigées par Yann Linsart et Delphine Manjard publient le catalogue éponyme. Avec l’artiste et Florence Reckinger-Taddeï elles ont choisi d’organiser le livre en alternant quatrième et première de couverture, ce qui déstabilise notre lecture et nous oblige à un regard rétrospectif. La présence d’Elisabeth y reste importante, elle a rédigé la postface et écrit avec sa sœur l’histoire qui constitue la part fictionnelle de ce traitement documentaire des archives technologiques de la guerre.

On se souvient qu’après une série mêlant les imaginaires du cinéma et de la photo revues via le dessin et les nouvelles technologies, elles ont abordé ensemble avec « 404 NOT FOUND » les Google Street View appliquées à la cité de Juarez au Mexique où de nombreuses disparitions mystérieuses de femmes avaient été signalées.

En 2018 l’artiste découvre sur Google Maps des documents montrant l’anéantissement de la ville-banlieue de Damas, Arbin. Elle va consulter sur Twitter, Youtube , Instagram et Facebook des posts de citoyens d’activistes syriens. À l’aide d’outils tels que Géo-Intelligence, Open Source Intelligence et Image-Intelligence elle va interroger ces différentes sources tout en se posant la question de sa légitimité à mener une telle enquête. Une réponse en quelque sorte aux vidéos de propagande de Daesh.

Pour assumer ces interrogations elle va mettre en œuvre « un dialogue de fiction, basé sur des réalités et des mensonges ». Interrogeant la légende d’une de ces vues à 360° titrée « Only a Psycho Would Play such a Game » elle crée quatre vidéos réunies sous le programme « Prête moi tes yeux ». Elles s’établissent autour de quatre protagonistes : le Lanceur d’alerte, le Partisan, le Prophète et le Nihiliste.

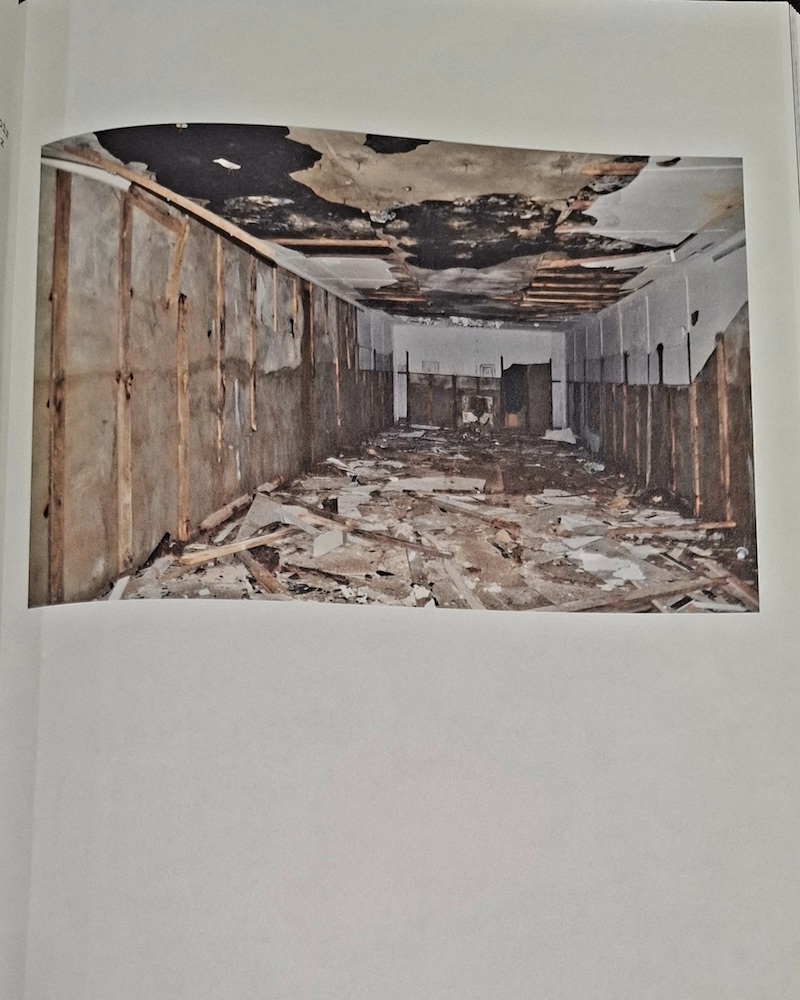

Le lanceur d’alerte a attiré son attention dès 2018 sur la destruction de l’hôpital d’Arbin avec cette interpellation « Surgical Hospital, Please », « rien qu’un vortex de gravats et de détritus » tandis que les archives en témoignant disparaissent de Facebook trois ans plus tard avant que le témoin ne soit lui-même éliminé.

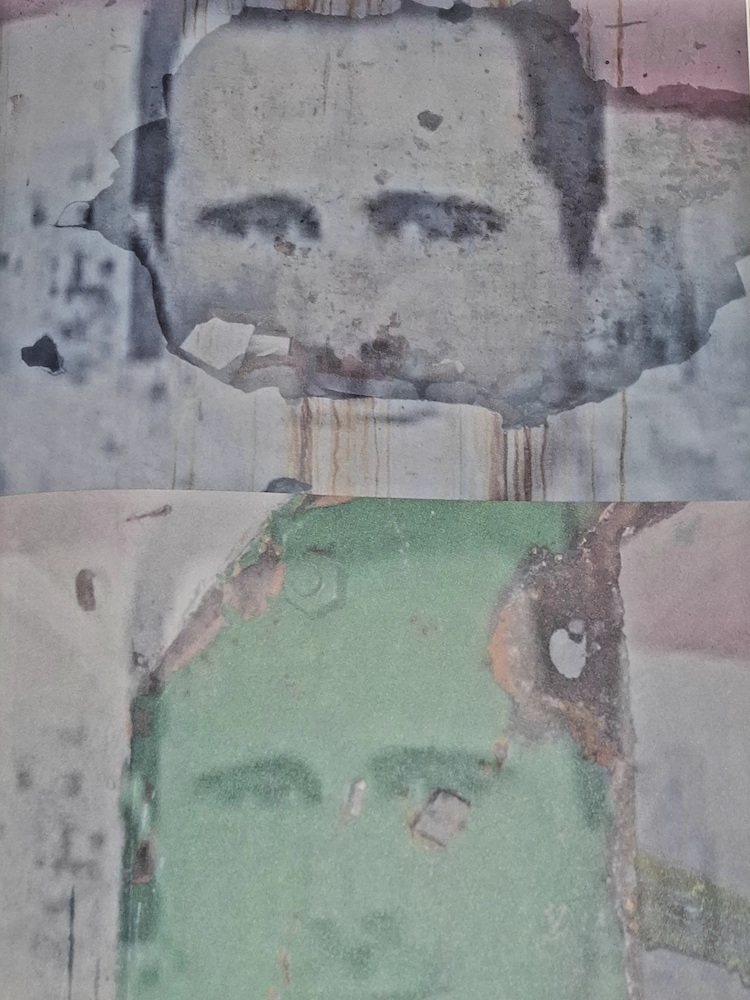

Le Partisan qu’elle nomme Jonah K montre ses nombreux portraits grands formats de Bachar subsistant dans les ruines ainsi qu’un panoramique cadrant deux petits enfants se soutenant au milieu des carcasses de bâtiments détruits. Elle le décrit venu du camp des bourreaux : « Il se parle à lui-même, tourne en rond, dans un dialogue hallucinant avec ses propres fantômes . Il rumine, philosophe, divague, sur Dieu, la mort, la virilité, les armes à feu ».

Au sujet du Nihiliste elle avoue : « Reconstituer son regard monstrueux c’est accepter de plonger dans un douloureux chaos mental où subsistent pourtant quelques éclats d’humanité, fragilité, deuil, pertes de repères. »

Dans la vidéo « Trop loin, trop près » elle pose ensuite la question fondamentale « Comment regarder la guerre ? » précisant « Traquer la guerre sur Google Earth une folie du voir devenue globale ». On doit se souvenir que ce concept de folie du voir a été suggéré par Christine Buci-Glucksman pour désigner une forme contemporaine de baroque technologique. Il résulte ici de « six années de chaos et de terreur documentées d’en haut par diverses agences d’observation de l’espace. »

Dans son approche singulière de cette imagerie satellite elle étudie les lapsus de la cartographies, par cadrage et zoom elle cherche à établir des régimes de preuve interrogeant les ressources de la topographie et de la toponymie.

Elle nous oblige à questionner ces surfaces, à les pénétrer, à en suivre les explosions graphiques, les accidents colorés qui les morcellent, ces éclats de lumière qui les traversent . Le processus documentaire technologique s’enrichit de la fiction établie à partir des témoignages qui leur donne corps.